飲食店の原価率は何%が正解?計算をミスると赤字?導き方で悩みを解決!

飲食店経営において、原価率は30%が指標のひとつとされています。

しかし、このように思ったことはないでしょうか。

「30%って本当にいいの?」

「原価率ってどうやって計算するの?」

経営者にとって、売上や利益の数字と向き合っていくことは必要不可欠です。しかし、数字が苦手という方もいるのではないでしょうか。

弟子「はいっ、わたしです!」

そこで、今回は”原価率”についてお伝えしていきます。

原価率の考え方や、計算方法などをお伝えしていきますので、ぜひ参考にしてください。

目次

飲食店の原価とは

おかげ丸「まずは、原価について説明していくまるよ~」

飲食店の原価とは、メニューに対する“材料費”のことです。

フードメニューであれば調理に必要な食材。ドリンクであれば、酒屋などからの仕入れ値が原価にあたります。

弟子「原価=材料費・・っと」

お店の利益UPを図るには、売りに出すメニューの“原価”について考えることが必要不可欠です。

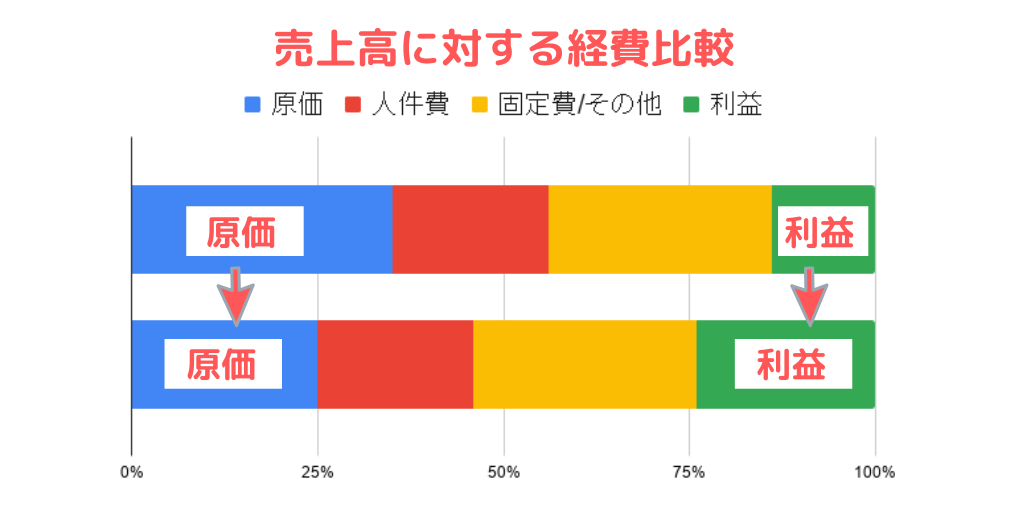

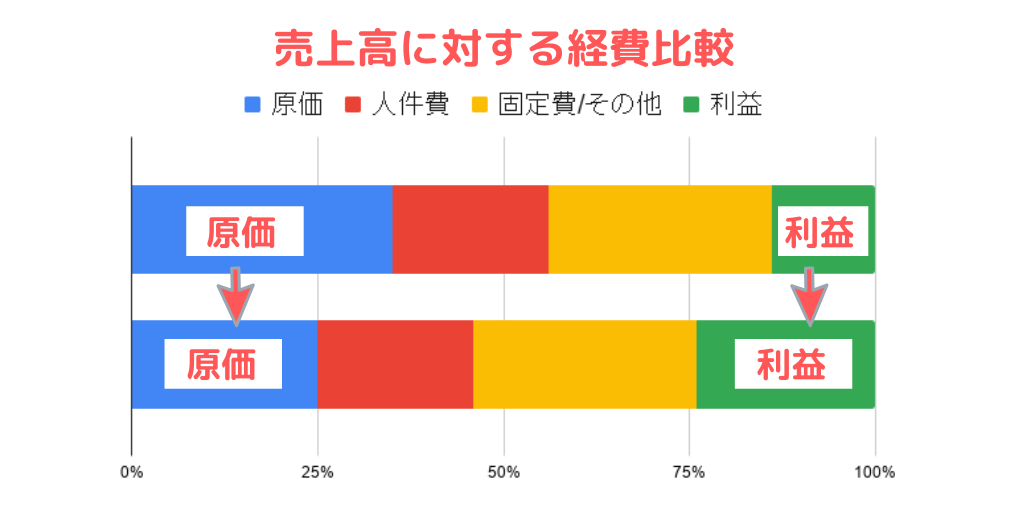

このように、原価が下がれば、その分利益が上がります。お店の利益と“原価”は切っても切れない関係です。

原価率の考え方について

飲食店経営において、原価率について考えることは非常に重要といえます。

なぜなら、メニューを提供するためには必ず食材や材料などを仕入れるための原価が発生しているからです。

そこで、以下のことをお伝えします。

- 原価率とは

- 飲食店の業態で原価率は違う

- 歩留まりについて

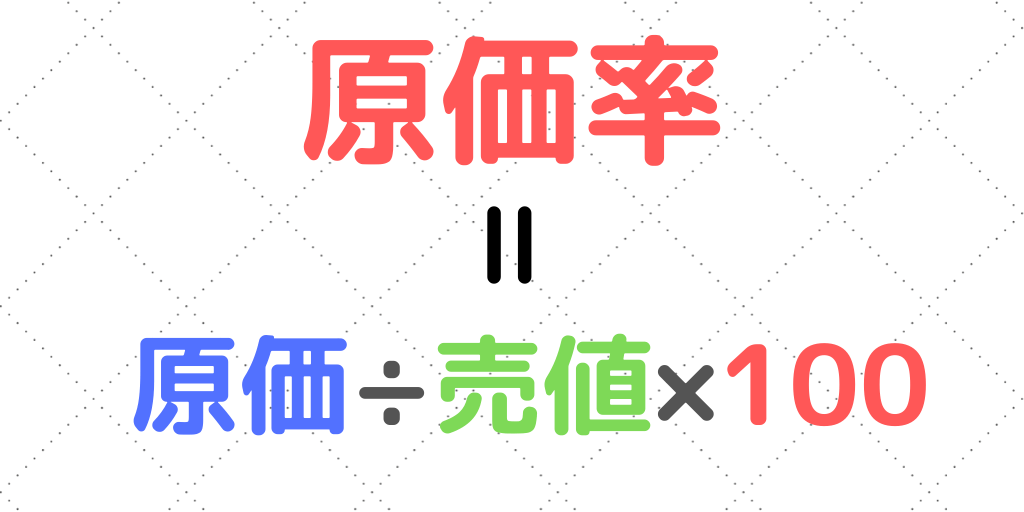

そもそも原価率とは

メニューに対する材料費を原価。販売価格に対する原価の割合を“原価率”といいます。

飲食店経営において、原価率の目安は30%を基準とするのが定説です。

弟子「30%で設定すればいいんだね」

おかげ丸「ちょっと待って!全部30%でそろえる必要はないよ」

分かりやすくするために、以下のメニュー例を見ていきましょう。

例1)800円のパスタの場合

販売価格:800円

原価:150円

原価率:18.75%

例2)1,200円のランチセットの場合

販売価格:1,200円

原価:500円

原価率:41.6%

このようにメニューによって原価率はさまざまです。

お店全体の売上に対する原価率を考え、上手にバランスをとりましょう。

おかげ丸「全体の原価率を考えて調整していくまる」

飲食店の業態によって原価率はことなる

ひとくちに“飲食店”といっても、業態は多種多様です。

そして、経営するお店の業態によって原価率は異なります。

ドリンク中心のカフェや喫茶店では原価率は低く、フードメニューが中心となるレストランなどは原価率は高くなることが多いです。

おかげ丸「同じ業態でも、扱うメニューによって原価率も変わってくるよ」

例えば、イタリアンのパスタやピザは原価率は低いことが多いです。反対に、高級食材を扱うことが多い寿司屋などは、原価率が高くなります。

弟子「寿司屋の原価率が高いのは分かる気がするね」

原価率の算出方法はとても簡単

弟子「数字は苦手なんだよねぇ・・・」

原価率の計算方法はとても簡単です。

以下の公式に当てはめてみてください。

例をみていきましょう。

例)

700円で販売しているペペロンチーノ、原価は120円です。

この場合は以下のようになります。

120(原価)÷700(販売価格)×100=17.14%(原価率)

おかげ丸「どう?簡単でしょ」

このように、原価率はとても単純な計算式で導き出すことができます。

歩留まりについて

おかげ丸「原価率を考えるとき、歩留まりを理解しておくのは大切まるよ」

歩留まりとは、仕入れた材料のうち実際に使用できる部分のこと。

使うことがない野菜の葉の部分や、肉の骨や筋の部分などがあります。

弟子「歩留まりを考えなければどうなるの?」

例)

1kg=10,000円の牛肉があり、98%が歩留まり。

↓

2%=20g=200円分は常に廃棄する。

↓

980g=10,000円が正しい原価となる

おかげ丸「歩留まりを計算しないと原価率も上がってしまうよ」

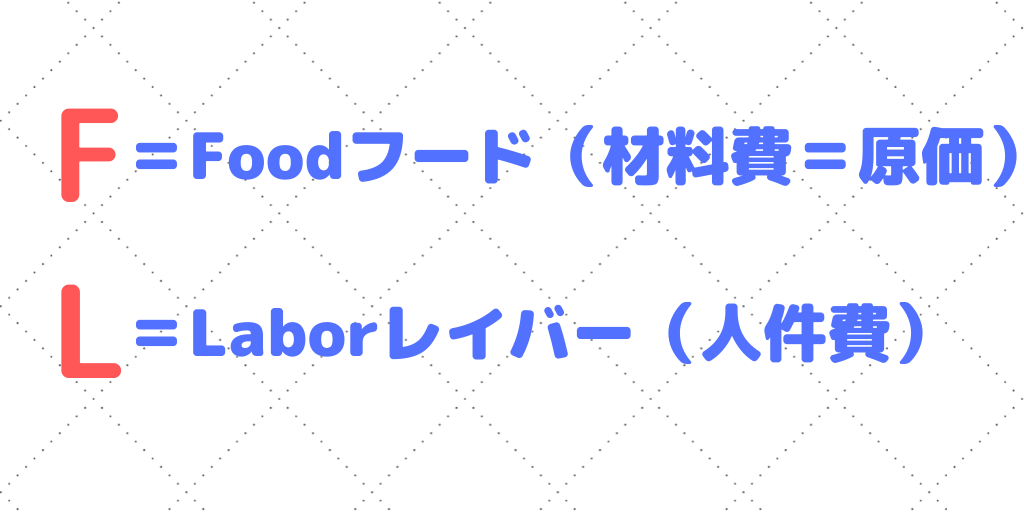

FLコストについても理解が必要

ここでは“FLコスト”について説明していきます。

弟子「FLコスト・・・。いきなり専門用語が出てきたね・・・」

おかげ丸「FLコストとは、原価と人件費を合わせた費用のことだよ」

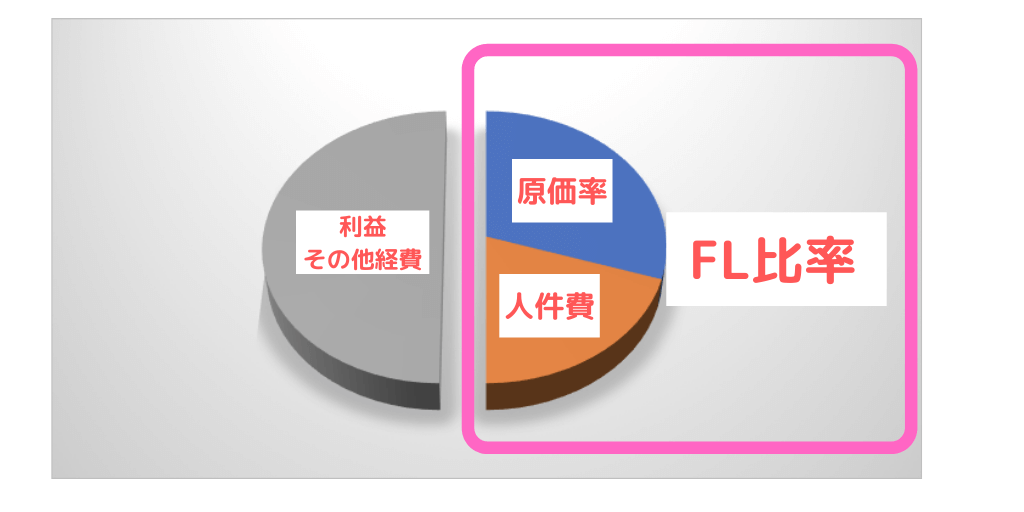

同じような言葉で“FL比率”というのもあります。FL比率は、売上に対するFLコストの割合ですね。

このFL比率が、店舗の経営状態をさぐる指標のひとつとなっています。まずは、FL比率が50%~60%に収まることを目標にしていきましょう。

もし、FL比率が60%を超えている場合はFLコストの見直しを検討してください。

弟子「FLコストもFL比率も分かったけど、なぜ大事なの?」

飲食店経営における利益は、以下のようになります。

“売上”を伸ばし“経費”を削減するのが理想的です。

そして、必要な経費の中で、コントロールしやすいのが原価とアルバイト人件費と言われています。

人件費については、モバイルオーダーやセルフレジの導入でホールスタッフの人員を大幅に削減している店舗や施設も多く出てきています。

弟子「ん?他にもあるんじゃないの?」

その他の経費は“固定費”として考えられます。

なぜなら、家賃や正社員の給料、福利厚生などは頻繁に変動はしないですよね。

水道光熱費はコントロールできるように思われますが、客がいないときでもお店の電気を消すわけにはいきません。

調理するためのガスなども、料理を提供しなくてはいけないのに

「水道・ガスをあまり使わないでね!」

と言うわけにはいけませんよね。

賃料などは削減できれば大きいですが、何度も削減できるものでもありません。

このように、経営者がコントロールしやすいFLコストを理解して、不要な経費を減らしていくのが成功への一手です。

おかげ丸「もちろん、水道光熱費の節約を意識するのはとても大事だよ」

飲食店の適正な原価率を考える

弟子「よし!FLコストは理解した。で、原価率は何%がいいの?」

結論から言うと、原価率=30%が“目安”と言いましたが、正解はありません。

先ほどお伝えしましたが、カフェや喫茶店のようにドリンク主体の店舗であれば原価率は低くなります。

また、「世界中の最高級コーヒーが飲める喫茶店」のようなお店と、昔ながらの「純喫茶」では原価率は大きく変わります。

弟子「自分のお店に合った原価率を考えなくちゃいけないんだね」

おかげ丸「初めは原価率30%を基準に考えて、少しずつ調整していけばいいよ」

メニュー全体の原価率のバランス、メニューごとの原価率のメリハリを考えて戦略を練っていきましょう。

ここでは

- フードとドリンクを合わせて考える

- メニューごとに原価率を考える

上記の点についてお伝えしますね。

原価率はフードとドリンクを合わせて考える

一般的にはフードより、ドリンクの方が原価率は低くなる傾向にあります。

原価率が低いと言うことは、利益率が高いということです。

ドリンクで利益を確保できるのであれば、その分フードに原価を回し、良い食材を使えば

「このメニュー美味しいね」

と言ってもらえます。

このように、フードとドリンクの原価率は合わせて考えるのが吉。バランスを見ながら原価率を設定していきましょう。

原価率はメニューごとに異なる

もし、すべてのメニューで原価率が一定であればどのようになるでしょう?

ドリンクなどの原価が安いものは安価で提供できます。しかし、良い食材を使った原価が高い料理はさらに価格が上がります。

弟子「価格が高すぎるメニューは注文されず、不人気メニューとなってしまうかも・・」

利益率の高いメニューで利益を確保しつつ、原価率の高い看板メニューで集客をする。このようにメニューごとに原価率を変え、全体を通してバランスをとる必要があります。

おかげ丸「Okageのタブレットオーダーやモバイルオーダーは完全フリーレイアウトで打ち出したいメニューを大きく見せて訴求できるよ!」

【フリーレイアウトが魅力のOkageのセルフオーダー】

iPadで大きな画面でオーダーできるので、高級業態やファミレスにおすすめ!

タブレットオーダー「Okage Order Book」

今流行りのモバイルオーダー!タブレット不要で、安価で導入できます!

モバイルオーダー「Okage Go店内版」

テイクアウトやカフェ業態に!事前決済でお渡しのみ。行列も解消!

モバイルオーダー「Okage Go店外版」

定食屋さんやラーメン屋さんにおすすめ!

セルフレジ 「Okage Kiosk前払い」

原価率を下げる5つの方法

おかげ丸「ここからは、営業していく中で原価率を下げる工夫を教えるまるね」

- 食材は無駄なく使う

- 廃棄(ロス)も考慮する

- ポーションオーバーをなくす

- メニューの価格を見直す

- 利益大のメニューを開発する

以上の方法で原価率を下げていきましょう。

【1】食材は無駄なく使う

飲食店を営む中で、当然ですがフードやドリンクを作るための材料を仕入れする必要があります。

しかし、食材は使用できる期限があります。もし、食材を廃棄(ロス)すれば、ロスした分の購入代金が無駄になってしまいます。

ロスが多ければ多いほど、原価率は上がっていきます。

例)

1kg=10,000円の商品A

↓

100gロスが発生

↓

900g=10,000円の商品Aとなる

↓

商品Aの原価が上がったことになり、原価率も上がる

このようになるので、食材の無駄を極力減らしていきましょう。

【2】廃棄(ロス)も考慮する

弟子「ロスを無くすことなんて無理でしょ・・・」

飲食店を営む上で、ロスの問題は経営者の頭を悩ませます。

そこで、ひとつの方法で大きな成果を目指すのではなく、さまざまな方法で少しずつ成果を上げていくのをおすすめします。

おかげ丸「ロスの削減方法には、こんなのがあるよ」

- 在庫管理の徹底

- 売上を予測し、仕入れ量を調整する

- ロスの見える化

〇在庫管理の徹底

定期的な棚卸しを行い、どの食材がどれだけあるのかを把握しておきましょう。

棚卸しをすることにより、正確な原価率を把握でき、食材の動きを知ることができます。

〇売上を予測し、仕入れ量を調整する

売上品目を分析することにより、人気商品・不人気商品を知ることができます。そこから、仕入れ量を調整し、ロスを減らしていきましょう。

〇ロスの見える化

在庫管理からロスの状況を分析することにより、ロス傾向の高い食材などを把握できます。

ロス傾向は高いが、仕入れを減らすわけにはいかない場合は、その食材を使用した新たなメニューの開発に取り組むこともできます。

弟子「やらないといけないことが多いなぁ・・・」

おかげ丸「POSレジを使えば、正確な売上管理や在庫管理を自動化できるまる。飲食店専門のOkage DX PlatformのPOSレジがオススメだよ」

Okage DX Platform https://okagekk.com/

おかげ丸「Okage DX Platformでは、モバイルオーダーや前払い券売機としてのセルフレジとも連動して動くから、自動的に売り切れマークを出して無駄な在庫過多を防いでいる事例も出てきているんだ」

【3】オーバーポーションをなくす

弟子「オーバーポーション?」

オーバーポーションの説明の前に、飲食店の“ポーション”について説明します。

おかげ丸「ポーションとは、メニュー1品の分量のこと」

つまり、オーバーポーションとは、決めている分量より多く盛り付けることです。

おかげ丸「反対に、少なく盛り付けることを“アンダーポーション”と言うよ」

オーバーポーションをすると、材料を多く使うことになり原価が上がります。

弟子「ふむふむ、オーバーポーションをすると、原価率が高くなるってことだね」

オーバーポーションを防ぐには、各メニューのレシピ表に、キチンとした分量を決めておくのがおすすめです。

おかげ丸「目分量ではなく、〇〇グラムや小さじ1って感じで決めておこう」

分量をキチンと決めておくことにより、満足度の低下やクレームを防ぐことができますよ。

弟子「隣のテーブルより量が少なかったらイヤだもんね」

【4】メニューの価格を見直す

必要に応じてメニュー価格の見直しも検討しなくてはいけません。

雨量や、台風などの天候不良により、食材の価格(=原価)が変動するためです。

弟子「雨が少ないと、スーパーの野菜も高いよね」

おかげ丸「輸入品であれば、為替相場も関係してくるよ」

一時的な原価の変動であればいいのですが、価格が上がり続けている場合は注意が必要です。

おかげ丸「原価が上がれば、比例して原価率も上がるからね」

原価が上がったままの場合は、販売価格を上げることも検討しましょう。

【5】利益大のメニューを開発する

利益率の高いメニューを作ることは大事です。

利益率が高く、人気商品となれば売上に貢献することは間違いありません。

弟子「よしっ、利益率の高いメニューを作るぞ!」

おかげ丸「おっ、いいね」

弟子「・・・でも具体的になにをしたら」

そんなに簡単にはいきませんよね。

ゼロからメニューを開発するのは大変ですが、すでにあるメニューに改良を加えると言うのはどうでしょうか?

おかげ丸「例えば、こんな方法もあるから参考にしてね」

- 器を変えて『ビビンバ』を『熱々本格石窯の石焼ビビンバ』にする

- 砂糖を溶かしただけの飴細工をサラダにのせてみる

- 利益率の高いドリンクとのセットメニューで販売する

- メニューデザインを改良し、特定のメニューに注文が入るように工夫する

アイデア次第で、利益大のメニューに変身するかもしれませんよ。

Okage DX Platformのモバイルオーダーは完全フリーレイアウトでお店のメニューデザインがそのまま反映できます。工夫次第で売上コントロールが可能なので、いろんな施策が打てますよ。

選ばれる理由は「フリーレイアウト」!手軽にモバイルオーダーを試すならセルフでおトクプランがおすすめ!

↓↓↓

まとめ:原価率の適正値を把握しつつ下げる努力も必要

飲食店の原価率の考え方、算出方法についてお伝えしてきました。

適正な原価率を導くには、お店の経営方針・人件費・在庫管理など、さまざまなことを考えなくてはいけません。

弟子「考えることが多すぎるんだけど・・・。もっと簡単にできないの?」

おかげ丸「そんな場合は、POSレジの導入がオススメまる!」

在庫管理から原価率の算出、売上管理などもデータで一括管理できます。様々なキャッシュレス決済も可能で、外部の店舗管理システムや会計システムとも連携できますよ。

レジだけでなく、同じ料金でハンディが利用できるので、業務効率化につながり、単純なミスによるヒューマンエラーも防げるので、費用対効果はバッチリです。

経営者はすべきことが多く、中には「お金を払ってでも時間を買いたい!」と言う方もいるかもしれません。

Okage DX Platformならモバイルオーダーやタブレットオーダー、セルフレジも提供しているので、レジに慣れてきたら新たなシステムを追加することもできます。

自動化できる部分は自動化して、原価率を下げる工夫や、新たなメニュー開発などのアイデアを考える時間を増やしてみませんか。

Okage DX Platform https://okagekk.com/